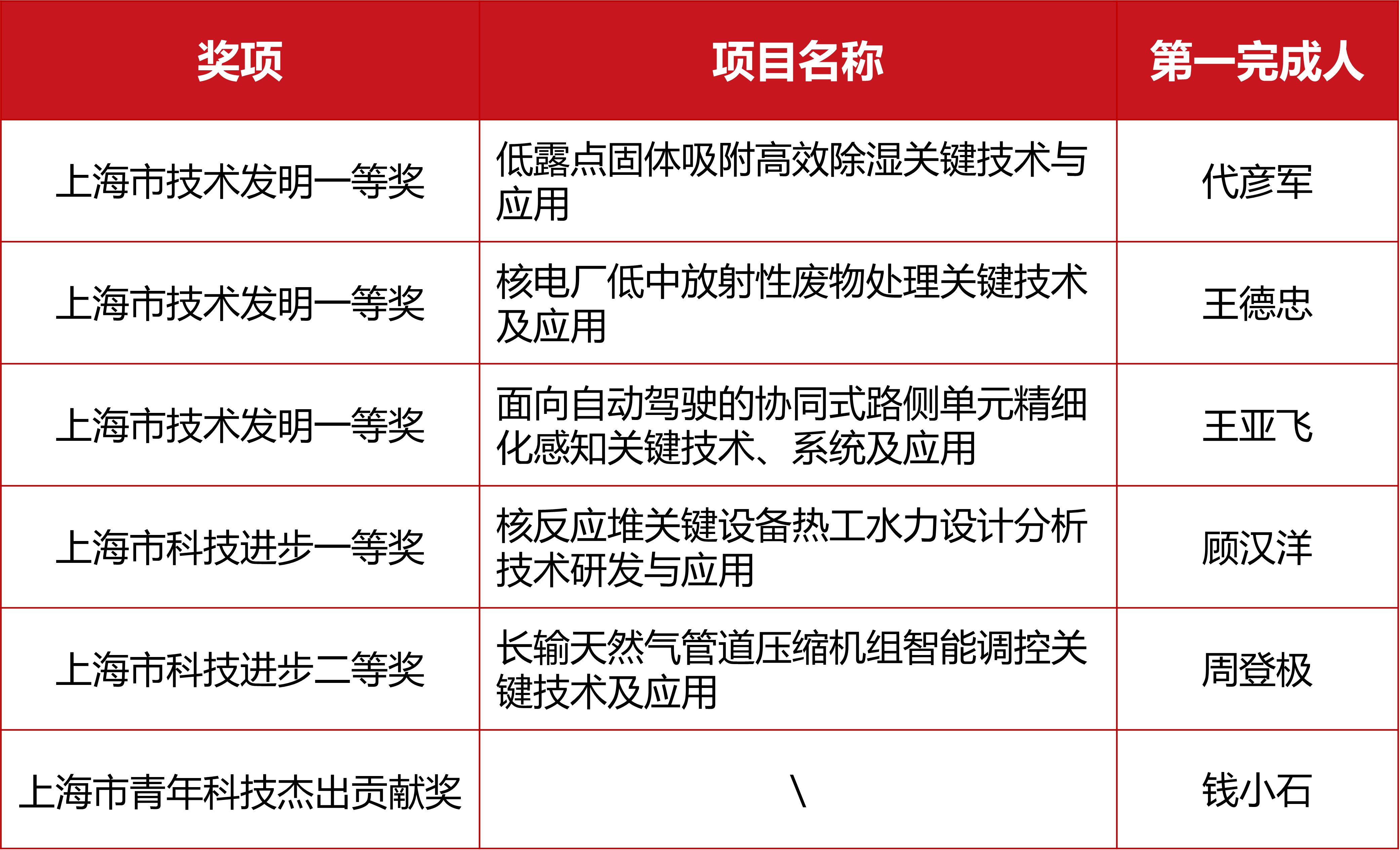

近日,上海市科学技术奖励大会举行,我院共有5项成果获奖,其中一等奖4项。此外,前沿交叉研究中心钱小石教授荣获青年科技杰出贡献奖。

上海市技术发明一等奖

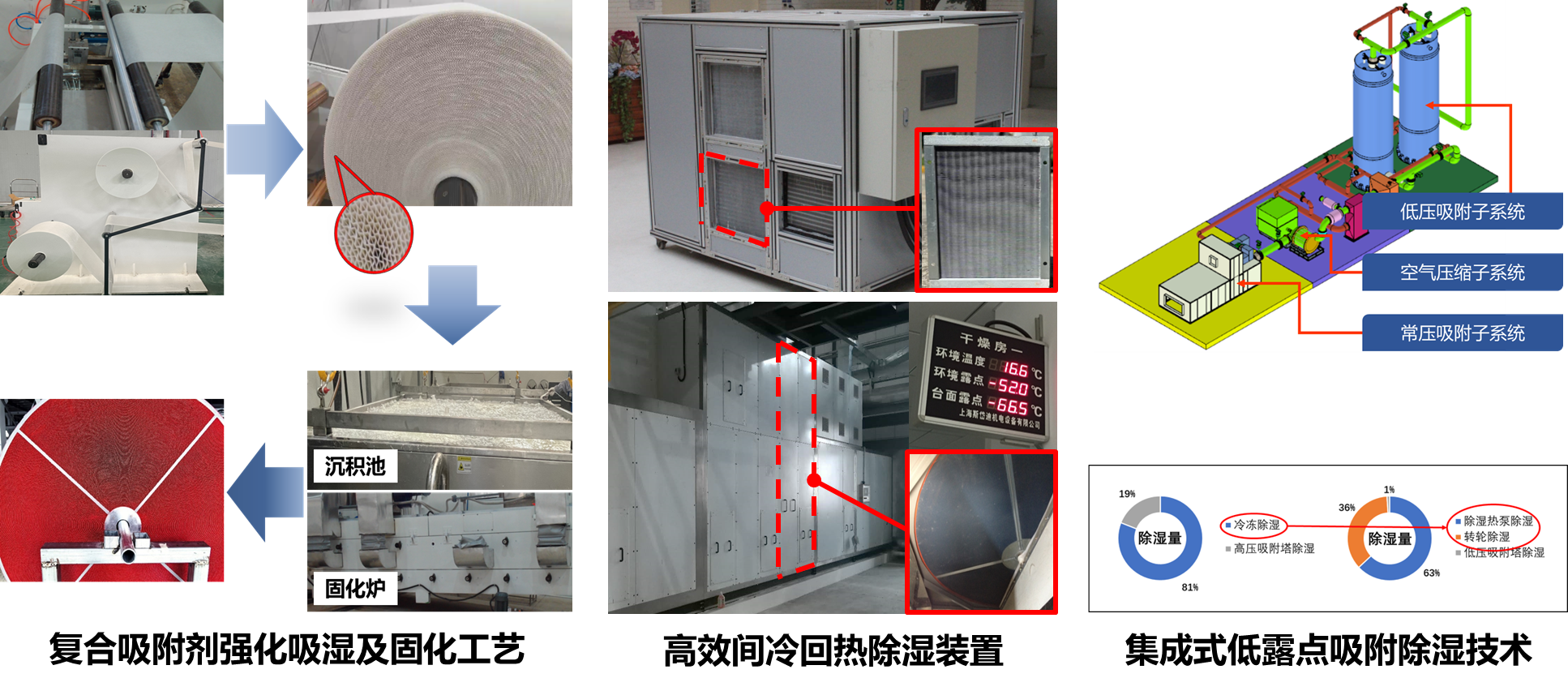

项目名称:低露点固体吸附高效除湿关键技术与应用

团队成员:代彦军、葛天舒、王如竹、黄胜、赵耀、骆维乐、黄明、范凌云、商奉东、解博超、李富生、冯耀辉、谢明熹、黄国瑞

项目针对锂电、半导体等重大行业对低露点干燥空气的巨大需求,以及当前固体吸附除湿能力弱和运行能耗高的瓶颈,开发了复合吸附剂强化吸湿及固化工艺,实现吸附材料稳定可靠固化,提出了间冷回热除湿循环,突破吸附热限制提升除湿性能,研发了集成式低露点吸附除湿技术,开辟能效提升50%以上的低露点除湿热湿管理与压力调节新途径。项目研制了除湿换热器、间冷两级转轮、除湿热泵和集成式低露点除湿系统系列产品,在除湿能力、再生温度、能效、寿命等方面具有显著优势。研究成果已广泛应用于锂电生产湿度控制、航空航天环境模拟等领域以及列车空调、余热驱动新风除湿等场景。

项目名称:核电厂低中放射性废物处理关键技术及应用

团队成员:王德忠、尹俊连、胡毅、宋煜晨、陆金琪、顾卫国、沈博、周文涛、单陈瑜、张帅、李厚文、聂保杰、刘夏杰、杨康、张伟

我国核电厂的低中放放射性废物处理设备长期依赖进口,严重制约我国核电的发展。项目针对核电厂低中放废物源项识别、转运减容、活度测量等难题,在低中放废物处理理论研究-技术突破-装备研制等方面取得了突破。项目建立了裂变核素扩散模型和源项反演算法,发明了免维护放射性流体输送转运装备,提出了等效环源分段γ扫描二维精准测量与自适应层析γ扫描方法,研制出高精度放射性废物测量及系列化低中放废物处理国产化装备。研究成果已应用于秦山、大亚湾等核电厂,打破了国外技术垄断,为我国放射性废物的安全处置提供了有效路径。

项目名称:面向自动驾驶的协同式路侧单元精细化感知关键技术、系统及应用

团队成员:王亚飞、殷承良、宋向辉、苍学俊、毕欣、向少卿、刘乐天、吴俊贤、沈峰、庄瀚洋、李亚檬、张勇、孙恺、褚洪庆、秦文刚

项目针对高精专用路侧感知软硬件系统及部署方案缺失这一技术瓶颈,研制“核心器件-算法软件-部署应用”全技术链创新成果。项目研发了光波校验抗扰的广域磁驱激光扫描模组、注意力区分与特征级联感知方法和多传感器快速自标定自校准等核心技术,突破了路侧激光探测范围和精度均衡难的技术困境,破解了路侧单元规模化应用效率困局。研究成果支撑形成了路侧广域激光雷达硬件、高精感知软硬件系统、高效布设运维解决方案等系列产品,以及国内首个智能网联示范区和首个智慧全出行链示范区建设,并应用于国内外多个城市的智能网联与自动驾驶示范区。

上海市科技进步一等奖

项目名称:核反应堆关键设备热工水力设计分析技术研发与应用

项目成员:顾汉洋、肖瑶、刘茂龙、丛腾龙、高雅心、杨萍、邓建国、廖波、刘莉、陈硕、张朝柱、刘利民、吕路路、张茂龙、郭辉

堆芯与蒸汽发生器是决定反应堆安全性和经济性的核岛关键设备。项目实现了我国核反应堆关键设备精细化热工分析设计技术的突破,构建了精细化热工水力实验数据库和理论模型,开发了大规模复杂流道热工水力高效粗网格分析技术,实现复杂流道高分辨率热工水力参数的快速预测。建设了华东地区最大规模核能装备试验中心,工程运行参数下实现了分析技术的系统性实验验证。项目成果应用于大型堆“华龙一号”、“国和一号”及六型小堆关键设备工程设计,实现了我国核反应堆关键设备全尺寸高保真热工工程设计分析工具的自主可控,支撑了国家核能重大工程建设。

上海市青年科技杰出贡献奖

钱小石,JINNIAN金年会特聘教授,前沿交叉研究中心执行副主任。钱小石教授专注于固态电卡制冷效应、材料与系统研究。建立了极性高熵结构增强电卡效应的跨尺度构效关系模型,创制了系列高熵铁电高分子与高熵铁电陶瓷材料,首创了“自驱动”薄膜式电卡制冷系统,在国际上率先验证了电卡制冷技术的技术优越性与颠覆性潜力,为制冷技术的零碳化变革提供了重要技术支撑。