11月19日,新能源动力研究所江治副教授在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表论文“Heating rate gradient drives mesostructural dynamics in solid propellant under nonequilibrium conditions”。该研究通过自主开发的原位诊断方法,突破了固体火箭推进剂极端热条件下物质结构演化观测瓶颈,发现其在高速升温、点火至燃尽过程中的物质结构非平衡态演化现象,揭示了异质组分级联反应触发点火机理,并建立了相应的传热—传质—反应耦合动力学模型,为高性能固体推进剂的精准设计提供了介观尺度结构动力学支撑和定量研究方法学框架。本文是该期刊首次发表的固体推进剂主题论文,江治为第一作者和通讯作者。

高性能固体推进剂是固体火箭发动机的“心脏”,其工作性能的精准设计与可靠性评估,依赖于对其内部介观尺度结构演化机制的准确理解。然而,推进剂在发动机极端工作条件下的介观结构演化过程瞬息万变,长期以来缺乏有效的原位动态观测手段,实现直接“看清”和定量解析这一过程,从而制约了配方优化和性能及可靠性的精准预测。因此,亟需发展先进的表征方法,揭示其复杂的工作过程与作用机制,以突破高性能推进剂研制和燃烧理论发展的瓶颈。

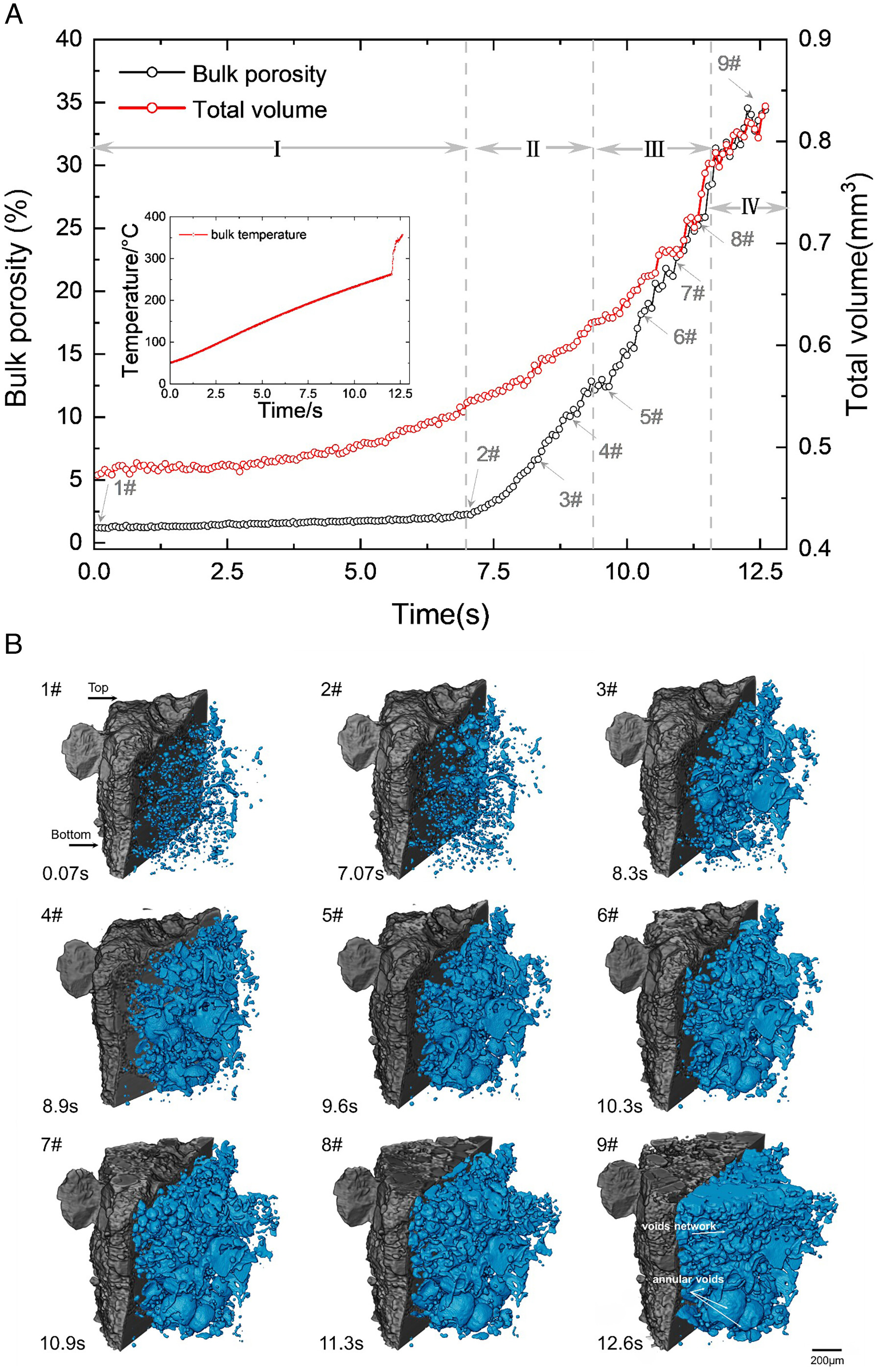

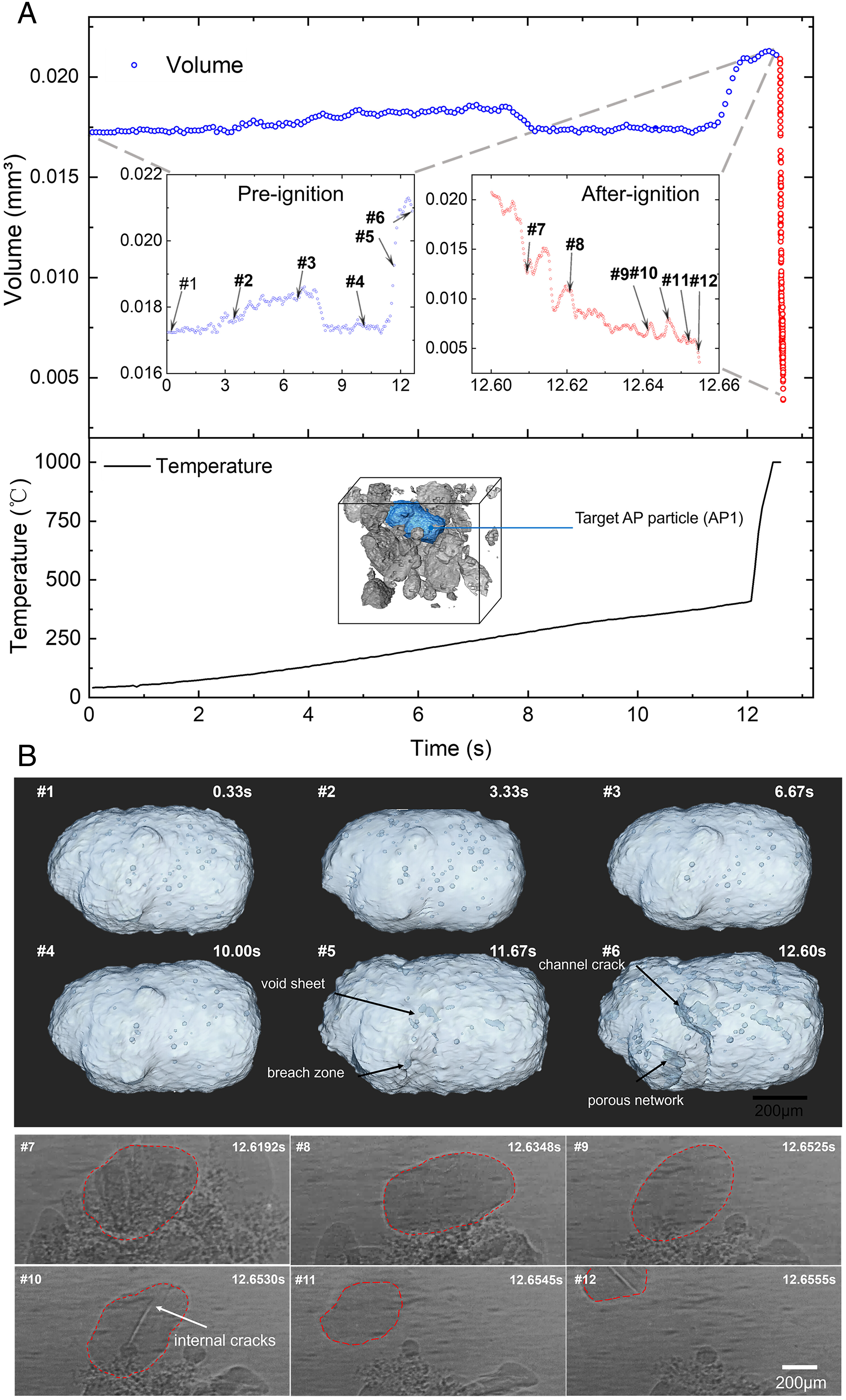

研究基于X射线层析成像技术,自主设计了梯度加热/高速升温原位实验平台,结合4D图像重建与定量分析算法,解决了极端非平衡热环境加载、热漂移与振动及X射线兼容性等关键难题。基于上述技术,实现了跨越微秒—毫秒—秒三个时间尺度的动态观测,进而定量描绘了推进剂介观尺度组分结构在受控热梯度下,从热解、点火到燃尽的完整演化全景。围绕孔隙结构演变动力学,研究发现孔隙结构演化特征并非仅由温度所决定,而是更依赖于高速升温过程中的非平衡态热梯度。同时,基于实验和模拟数据的第二达姆科勒数分析表明,其内在控制机理是分解气体产生速率和气体传输速率相互竞争的过程。研究还首次精细刻画了该复杂非均质体系中的氧化剂颗粒(AP)从分解到燃尽的完整动力学过程,提供了关于升温速率如何在介观尺度上重塑分解路径的直接结构证据。研究发现,在非平衡态的快速升温条件下,AP低温分解路径被显著抑制,且在(高达500℃)点火前还始终保持着较致密的结构完整性,其最终燃烧表现为由颗粒碎裂和分层剥离主导的固相分解机制,此现象同样由反应动力学与传热传质的非平衡态竞争所决定。

最后通过定量刻画(由非平衡态驱动的)AP迁移和铝颗粒集群碎裂/团聚的“动力学模式”,研究建立了内部介观结构重组与非平衡态点火之间的定量物理联系,即推进剂的点火燃烧性能并非仅由均质的表面化学反应所决定,而是依赖于一个由非平衡态条件驱动的内部介观结构重组过程,为点火机理与初始燃烧阶段行为的定量预测提供了介观尺度的物理依据。

上述研究表明,模拟真实、快速的热解/燃烧过程时,需修正基于准平衡态数据的工程模型,将非平衡态条件主导的介观物理过程纳入描述框架,以更准确地刻画介观结构演化与多物理场的动态耦合过程,从而为高性能推进系统的精准设计提供更符合真实物理图像的理论依据。本研究构建并验证了基于原位动态表征的介观结构演变方法学框架,可用于支持相关建模与机理研究。

该研究工作融合工程热物理、凝聚态物理、化学物理等学科,与精密仪器技术、计算机科学等领域深度交叉,最终应用于航天动力工程。本研究中,江治负责总体学术构想与组织实施,与研究生王天昊共同完成了主体研究工作。课题组的上官文峰教授及多位研究生、巴黎卓越工程师学院张朝阳副教授以及上海航天动力技术研究所等单位研究人员,均对本工作做出了贡献。

论文链接:https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2508143122